Gaëlle Giesen a établi en 2024 les records du monde féminins pour des plongées en mer et en recycleur, à 222 mètres de profondeur. Cette ingénieure spatiale au CNES, le Centre d’études spatiales français, n’en est pas à son premier exploit sportif puisqu’elle avait déjà brillé dans le parachutisme par équipe. Rencontre avec une diplômée guidée par sa curiosité insatiable et son goût de l’exploration.

Partons de votre actualité la plus récente : le record du monde de profondeur pour une plongée en mer en recycleur par une femme. Comment a débuté cette passion ?

Elle a démarré à l’EPFL. J’aimais déjà beaucoup la nage avec palmes, masque et tuba, mais le véritable déclic s’est produit durant ma première année de physique, en 2008. J’ai participé à un camp proposé par les sports universitaires UNIL-EPFL, durant lequel j’ai pu passer mon premier niveau de plongée à Saint-Tropez.

Après cette première expérience, j’ai profité des vacances universitaires pour passer les différents niveaux de plongée sous-marine. J’ai également eu l’occasion de beaucoup voyager durant mon doctorat, y compris dans des pays réputés pour cette discipline, comme l’Afrique du Sud ou le Brésil, par exemple.

Comment en êtes-vous arrivée à vous lancer un défi aussi unique qu’un record du monde ?

Au fil des ans, j’ai peu à peu évolué vers les plongées « techniques », c’est-à-dire à plus grande profondeur. L’envie de découvrir des milieux méconnus est devenue un moteur essentiel. Je me suis passionnée pour l’exploration d’épaves, par exemple celle d’un pétrolier au large de Gênes où je me suis rendue plusieurs fois. Je plonge aussi beaucoup à Marseille, où les épaves, notamment de la Deuxième Guerre mondiale, sont nombreuses : bateaux, avions et même un sous-marin.

À force de réaliser ces explorations de plus de deux heures et à plus de 80 mètres de profondeur, j’ai voulu aller plus loin et me suis documentée sur les records précédemment établis. Celui pour une plongée en recycleur en mer par une femme était de 198 mètres : la barrière des 200 semblait donc tout à fait accessible. L’étape suivante a été d’identifier le bon endroit pour ma tentative, car ce n’est pas facile de trouver un endroit offrant plus de 200 mètres de profondeur. Mon choix s’est porté sur la fosse de Cassidaigne, au large de Cassis, dans le sud de la France.

Albert Ghizzo Tek Images

Albert Ghizzo Tek Images

Votre record à 222 mètres, le 30 septembre 2024, s’est étalé sur 4h30. Qu’avez-vous ressenti pendant la plongée, dans quel état d’esprit étiez-vous ?

La descente a été très rapide : elle a duré quatorze minutes. Il n’y a pas vraiment de limite de vitesse, il faut simplement surveiller la pression pour les oreilles, par exemple. La baie de Cassis descend à 120 mètres de profondeur, puis la faille démarre. À partir de là, il s’agissait de longer le sol jusqu’à 222 mètres – l’objectif que je m’étais fixé. Il faisait très sombre dans la faille, mais cela n’enlève rien à l’émerveillement qu’il y a à découvrir un environnement auquel personne n’a probablement encore accédé. J’y ai même croisé une petite roussette – une variété de requin.

Les instants les plus critiques démarrent à la remontée. Il n’y a pas encore de paliers à une telle profondeur mais il ne faut pas aller trop vite pour éviter tout accident de décompression. Les paramètres informatiques à disposition permettent d’adapter la vitesse. Il faut également contrôler constamment que le recycleur fonctionne correctement. Ce type d’équipement présente beaucoup d’avantages par rapport aux bouteilles. Il permet une autonomie allant jusqu’à six heures et un système silencieux et sans bulles, qui offre une meilleure immersion dans le milieu naturel. Mais son fonctionnement en circuit fermé - on inspire l’air précédemment expiré – implique aussi une plus grande complexité technique. Il faut donc s’assurer que le CO2 est correctement éliminé et surveiller le taux d’oxygène.

C’est dans les 100 derniers mètres que j’ai pu me détendre un petit peu : en les atteignant, je savais que le plus dur était passé. Les paliers démarrent à 80 mètres de profondeur. Ils ne durent d’abord que quelques minutes, puis s’allongent progressivement. Le dernier, qui se trouvait seulement six mètres sous le bateau, a duré 1h40 ! Durant celui-ci, j’ai pu me délester du matériel dont je n’avais plus besoin, manger et boire un petit peu. Pour passer le temps, j’ai même pu regarder une partie de Dune de Denis Villeneuve – une expérience étonnante d’être face à des personnages assoiffés évoluant dans des paysages désertiques, alors que j’étais moi-même entourée d’eau.

Je voulais montrer qu’il n’y avait aucune raison d’avoir un tel écart entre les femmes et les hommes, qui plongent à plus de 300 mètres de profondeur. Cela vient surtout d’une sous-représentation : les femmes ne comptent que pour 13% des personnes qui font de la plongée technique.

Quelles ont été les retombées de ce record ?

J’ai reçu plusieurs sollicitations médiatiques et beaucoup d’invitations de clubs de plongée. Je fais également de plus en plus de présentations sur le sujet, comme au Salon de la plongée sous-marine de Paris, en janvier dernier. Beaucoup de femmes, en particulier, sont très heureuses de découvrir ce record. J’ai enfin eu plusieurs contacts avec des médecins hyperbares, c’est-à-dire spécialisés dans l’utilisation médicale de l’oxygène à haute pression, qui s’intéressent aux données techniques liées au record.

Vous évoquez les retours positifs reçus de la part de femmes. Cette dimension de « role model » était-elle un moteur lorsque vous vous êtes lancée dans l’aventure ?

Oui, cela faisait clairement partie du défi. Je voulais montrer qu’il n’y avait aucune raison d’avoir un tel écart entre les femmes et les hommes, qui plongent à plus de 300 mètres de profondeur. Cela vient surtout d’une sous-représentation : les femmes ne comptent que pour 13% des personnes qui font de la plongée technique. Tout comme j’étais parfois la seule femme lors de certains cours à l’EPFL, je suis régulièrement la seule femme sur le bateau.

DR - Gaëlle Giesen

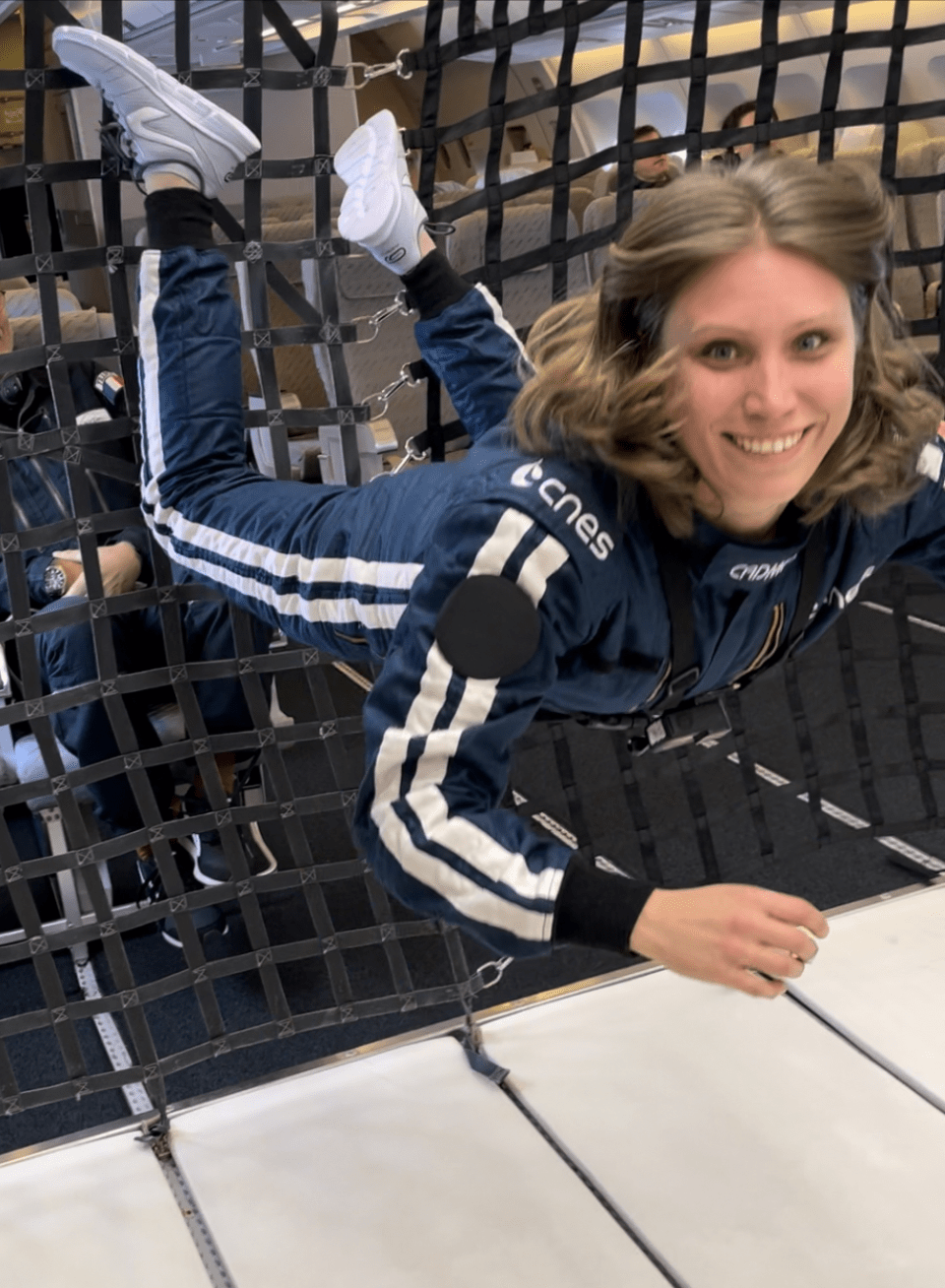

Avant la plongée, vous avez aussi brillé dans le parachutisme par équipe. Vous avez été trois fois vice-championne du monde de vol relatif, multiple championne de France et vainqueure d'une coupe du monde.

Oui et j’ai également démarré cette discipline durant mes études à l’EPFL, la même année que la plongée ! Un ami m’a partagé son expérience de la chute libre et cela m’a tenté. Quelques mois après ma première expérience de plongée, en juillet 2008, j’ai réalisé mon premier saut. Au deuxième, je me suis un peu demandé ce que je faisais là… Mais très vite, ça a été un vrai coup de cœur. À la fin de l’été, je savais que j’allais poursuivre.

J’ai participé aux stages de détection pour le haut niveau, qui m’ont permis d’intégrer l’équipe de France espoir de vol relatif à quatre, puis l’équipe de France titulaire à quatre et à huit à partir de 2018. Cette discipline consiste à voler sur le ventre et à réaliser des figures en équipe. L’entrainement était très intensif : environ 600 sauts par année.

DR - Gaëlle Giesen

DR - Gaëlle Giesen

Pouvez-vous nous raconter votre chemin vers le haut niveau ?

Un peu comme pour la plongée, j’ai profité des week-ends et des vacances pour pratiquer. J’ai aussi rapidement repris la section parachutisme d’Aéropoly, l'association de l’EPFL pour les passionnés d'aéronautique. Une fois à Paris pour mon doctorat, j’ai eu l’opportunité de rejoindre un club de saut par équipe. C’est également à cette époque que j’ai participé aux stages de détection pour le haut niveau, qui m’ont permis d’intégrer l’équipe de France espoir de vol relatif à quatre, puis l’équipe de France titulaire à quatre et à huit à partir de 2018. Cette discipline consiste à voler sur le ventre et à réaliser des figures en équipe. L’entrainement était très intensif : environ 600 sauts par année. En France, le parachutisme est reconnu comme un sport de haut niveau et la fédération apporte son soutien. Cela amène beaucoup de structure, mais aussi des équipements et une aide financière bienvenue, car il s’agit d’une discipline coûteuse.

Quel est votre plus beau souvenir dans ce parcours de parachutiste ?

Notre victoire lors de ma première coupe du monde, en 2019 en Arizona, et plus spécifiquement le dernier saut. Chaque équipe dispose de dix sauts lors des compétitions. Après le neuvième, notre avance était suffisamment conséquente pour que nous soyons quasiment assurées de la victoire.

À la fin de chaque saut, l’équipe se sépare pour que chaque membre puisse ouvrir son parachute. C’est à ce moment précis que j’ai réalisé que nous venions de remporter la coupe du monde, pour ma toute première compétition internationale. J’étais trop concentrée jusque-là pour vraiment en prendre conscience. Souvent, lorsqu’on est sous voile, le parachute ouvert, on effectue une descente assez rapide. Là j’ai vraiment pris le temps de profiter de l’instant et du spectacle – nous étions en plein milieu du désert.

Vous parliez du coût du parachutisme. La plongée aussi est une discipline onéreuse. Comment financez-vous ces passions ?

Effectivement, ce n’est pas toujours évident. Pour la plongée, le soutien de partenaires se fait avant tout par le prêt de matériel. J’ai par exemple bénéficié d’un prototype de scooter sous-marin permettant d’atteindre de grandes profondeurs. De même, le bateau pour aller effectuer la plongée du record m’a été prêté et mon employeur, le CNES, me soutient ponctuellement. Mais pour l’essentiel, cela reste des fonds personnels et cela peut constituer un frein important.

À côté de ces deux passions sportives, vous avez une vie professionnelle très riche au Centre national d'études spatiales français. Quel est votre rôle exactement ?

Suite à mes études à l’EPFL, j’ai réalisé un doctorat en astrophysique à l’Institut de physique théorique du CEA Paris-Saclay. Mais très vite, j’ai basculé du côté de l’ingénierie spatiale. J’ai rejoint le Centre national d’études spatiales (CNES), basé à Toulouse, en 2018. Je travaille actuellement sur deux missions principales, toutes deux des collaborations internationales.

La première, Dragonfly, est une mission de la NASA consacrée à Titan, la lune de Saturne. Les objectifs principaux sont d’y évaluer l’habitabilité microbienne et d’étudier la chimie prébiotique. Ces données pourraient fournir des informations essentielles sur l’émergence de la vie et les conditions chimiques lors de la création du système solaire. Le CNES est impliqué dans Dragonfly à travers la fabrication d’un chromatographe, un appareil qui permettra ces analyses biochimiques.

La seconde mission sur laquelle je travaille se nomme Ariel. Cette mission de l’Agence spatiale européenne est dédiée à l’étude de l’atmosphère des exoplanètes – c’est-à-dire les planètes situées en dehors du système solaire. Nous développons au CNES un spectromètre infrarouge pour l’analyse des compositions chimiques. Cette mission fait d’ailleurs fortement écho à mes études à l’EPFL : durant mon projet de Master en technologie spatiale, j’avais travaillé sur CHEOPS, une autre mission d’études des exoplanètes dont Ariel est la descendante.

Les milieux en question sont parfois décrits comme « extrêmes », mais ce n’est jamais cette dimension qui m’attire. C’est avant tout l’esprit de découverte et la curiosité intellectuelle.

Aviez-vous déjà en tête de travailler dans l’astrophysique en arrivant à l’EPFL ?

Oui, j’ai très jeune été fascinée par le spatial et animée par la volonté de comprendre notre univers. Je me suis surtout concentrée sur l’aspect théorique durant mes études à l’EPFL, en me spécialisant en cosmologie et dans la physique des particules. Il en allait de même pour mon doctorat, consacré à la matière noire. La dimension plus appliquée est venue par la suite.

Avec un travail aussi dense et la pratique de deux sports à haut niveau se posent des questions organisationnelles.

En effet et ce n’est pas toujours facile de les concilier ; cela demande beaucoup d’anticipation. La logique est identique à une gestion de projet : on met en place un rétroplanning pour que les objectifs, dans chacun des trois domaines, soient atteints aux échéances.

Mes impératifs professionnels, comme les conférences ou les périodes d’intégration satellite, peuvent être planifiés en début d’année. Lorsque j’étais en Équipe de France de parachutisme, nous avions également un agenda annuel des entrainements et des compétions qui facilitait ce travail. Les week-ends de plongée venaient s’insérer là où il me restait du temps.

Aujourd’hui, j’ai conservé la même méthode de planning annuel, mais le fait de ne plus faire partie de l’Équipe de France de parachutisme rend cette partie plus flexible. Je prévois donc d’abord les périodes de plongée désormais.

Qu’est-ce qui relie vos différentes passions ?

Lorsque j’étais enfant, je pratiquais l’athlétisme et l’équitation - j’avais donc déjà une prédisposition pour le sport. Mais j’étais aussi assez peureuse et mes parents ont certainement été surpris de me voir me lancer dans le parachutisme et la plongée.

Il est pour moi essentiel de découvrir de nouveaux milieux et d’assouvir sa curiosité. En ce qui me concerne, les milieux en question sont parfois décrits comme « extrêmes », mais ce n’est jamais cette dimension qui m’attire. C’est avant tout l’esprit de découverte et la curiosité intellectuelle. Il s’agit à chaque fois d’environnements dans lequel l’humain n’a normalement pas sa place, mais qui sont devenus accessibles grâce à la technologie.

Après un record du monde, on se demande forcément quelles sont les prochaines étapes ?

J’ai beaucoup d’idées et il faut faire le tri ! Il y a en premier lieu ma passion des épaves, qui ne fait que se renforcer. Mon record ne visait pas de but spécifique au-delà de la profondeur. À présent, je sais que plonger à 200 mètres est réaliste et j’ai établi un profil de décompression qui fonctionne. J’aimerais donc atteindre des épaves à cette profondeur. Identifier lesquelles me demandera cependant un peu de temps : elles sont souvent encore méconnues.

La recherche me motive également beaucoup. Aujourd’hui, il n’existe pas de table de décompression à 200 mètres. Quand on va à de telles profondeurs, on est son propre cobaye. J’aimerais donc travailler sur les statistiques pour voir si mon profil de remontée peut être optimisé, s’il est possible d’allonger les plongées et d’aller plus loin.

PROFIL

1988

Naissance à Chatel-Saint-Denis, dans le canton de Fribourg

2008

Débute la pratique de la plongée et du parachutisme durant ses études à l’EPFL

2012

Obtient un Master EPFL en physique, avec un mineur en technologies spatiales

2015

Obtient un Doctorat en astrophysique à l’Institut de physique théorique du CEA Paris-Saclay

2022

Achève sa carrière en Équipe de France de parachutisme par équipe après avoir remporté une coupe du monde, de multiples titres nationaux et été trois fois vice-championne du monde

2024

Établit les nouveaux records du monde féminins de plongée en recycleur et en mer, à 222 mètres de profondeur

Photo d'en-tête: DR - Gaëlle Giesen

Commentaires0

Veuillez vous connecter pour lire ou ajouter un commentaire

Articles suggérés